更年期障害の1つの治療法である「ホルモン補充療法(HRT)」について

ホルモン補充療法 = Hormone Replacement Therapy

「更年期障害」の治療法のひとつとして、ホルモン補充療法(HRT)があります。

ホルモン補充療法(HRT)は、加齢や卵巣を摘出することにより失われていく女性ホルモンを、外部より補う治療方法です。

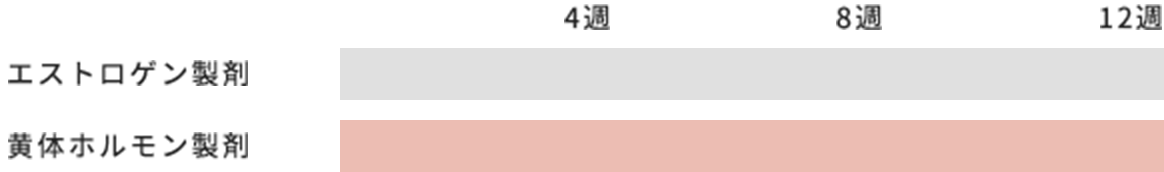

ホルモン補充療法(HRT)に用いる薬剤は、女性ホルモンの中でもエストロゲン製剤が主体です。

ただし、子宮がある方には、エストロゲンによる子宮体癌の発生リスク軽減のため、もう1つの女性ホルモンである黄体ホルモンを併用するのが原則となります。

当院でホルモン補充療法(HRT)の診察・治療をお考えの方へ

初診時の状況により、当日から治療開始することも可能です。

ただし、それまでにホルモン検査や子宮癌検診・乳癌検診を行ったことが無い方については、それらの検査を先に受けて頂いてからの開始となる場合があります。

詳しくは、初診時に説明させていただきます。

ホルモン補充療法(HRT)を行うことが出来ない(禁忌の)病気をお持ちの方は、当院でも原則出来ません。

注意して行うことが出来る(慎重投与)病気をお持ちの方は、ホルモン補充療法が必要と考えられる場合については行います。

また、ホルモン補充療法は、更年期にみられる全ての症状に効果がある訳ではありませんので、症状の具合によっては別の治療法をお勧めすることがあります。

ーメリット

- のぼせ(ホットフラッシュ)や汗がたくさん出るような症状に対しては最も効果が高い治療法です。

- 効果がある場合は、治療開始後比較的速やかに症状を改善します。

- 血液中のコレステロールの増加を抑制したり、骨粗鬆症の予防に対しても良い効果があります

ーデメリット

- 更年期に起こる全ての症状に有効な訳ではありません。

- 生理とは異なる出血や乳房に対する症状(胸が張る、乳首が痛い)などの副次的 症状がみられることがあります。

- 過去に欧米で、長期間使用すると乳癌や肺血栓・脳血栓のような血栓性疾患の発症リスクが上がるとの報告がありました。

ー費用の目安

原則、保険診療で行いますので処方日数にもよりますが、通常初診時最大でも、5,000円を超えることは無いと思います。あくまで目安としてお考えください。

更年期女性におけるホルモン補充療法(HRT)の有用性

| 状態 | 有用性 (2012年度版) |

|---|---|

| 血管運動神経症状 | A+ |

| 更年期のうつ症状 | A |

| それ以外の更年期症状 | B |

| アルツハイマー病の予防 | B |

| 尿失禁の治療 | C |

| 萎縮性膣炎・性交痛の治療 | A+ |

| 状態 | 有用性 (2012年度版) |

|---|---|

| 骨粗鬆症予防 | A+ |

| 骨粗鬆症治療 | A+ |

| 脂質異常症の治療 | A |

| 動脈硬化症の予防 | B |

| 皮膚萎縮の予防 | A |

| 口腔の不快症状 | B |

A+:有用性がきわめて高い / A:有用性が高い / B:有用性がある / C:有用性の根拠に乏しい / D:有用ではない

※ここでいう有用性とは、健康保険上の適応と多少なりとも異なります。

※これらの有用性の評価は、対象者の条件によって変わります。

ホルモン補充療法(HRT)の投与方法

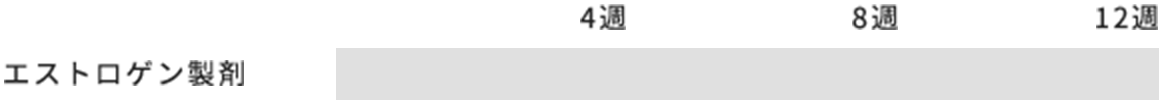

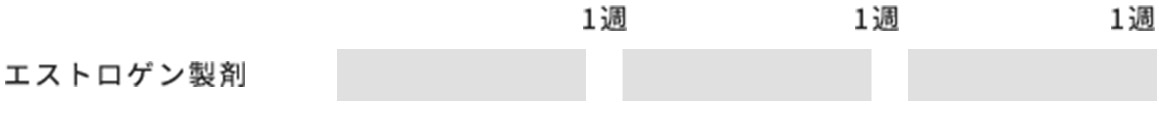

ーエストロゲン単独投与法

a. 連続投与法

b. 周期的投与法

ーエストロゲン・黄体ホルモン併用投与法

a. 連続投与法

b. 周期的投与法

ホルモン補充療法(HRT)に関するガイドライン

ホルモン補充療法(HRT)を安全かつ適切に行って頂くために、日本産科婦人科学会と日本女性医学学会(旧日本更年期医学会)が合同で、「ホルモン補充療法ガイドライン」を2009年に発刊いたしました。

現在は、その改訂版である「ホルモン補充療法ガイドライン2012年版」が使用されております。

ーガイドラインに記載されている禁忌症例

※基本的には施行出来ない方

- 重度の活動性肝疾患

- 現在の乳癌とその既往

- 現在の子宮内膜癌

- 低悪性度子宮内膜間質肉腫

- 原因不明の不正性器出血

- 妊娠が疑われる場合

- 急性血栓性静脈炎

- 静脈血栓塞栓症とその既往

- 心筋梗塞および冠動脈に動脈

- 硬化性病変の既往脳卒中の既往

- 脳卒中の既往

ーガイドラインに記載されている慎重投与例

※治療後の状況に気をつけて投与していく、ないしは条件付きで投与が可能な方

- 子宮内膜癌の既往

- 卵巣癌の既往

- 肥満

- 60歳以上または閉経後10年以上の新規投与

- 血栓症のリスクを有する場合

- 冠攣縮および微小血管狭心症の既往

- 慢性肝疾患胆嚢炎および胆石の既往

- 重症の高トリグリセリド血症

- コントロール不良な糖尿病

- コントロール不良な高血圧

- 子宮筋腫, 子宮内膜症, 子宮腺筋症の既往

- 片頭痛

- てんかん

- 急性ピルフィリン血症

- 全身性エリテマトーデス(SLE)

その他更年期関連コンテンツ

-

更年期とは? 原因と治療方法

更年期とはどのような時期を指すのか?更年期障害の原因や診断に必要な診察・検査など、詳しく解説・説明しております。

詳細はこちら > -

更年期障害の症状

主な症状別の特徴やアドバイス、更年期障害を疑うポイント、発症頻度などに関する情報を掲載しております。

詳細はこちら >

重要なおしらせ

重要なおしらせ